Ausbesserungsarbeiten am GFK-Rumpf

11. 3. 2014 / Thomas GadeWährend des Slippens aus dem Wasser kam es im Vorjahr zu leichten Beschädigungen am Rumpf des Bootes. Eine Auflagefläche des Trailers hatte sich unter Wasser hochkant gestellt. Beim Heraufschieben des Bootes kam es deswegen zu zwei länglichen Kratzern mit kleineren Abplatzern des Gelcoats. Der im Wasser befindliche äußere Teil des Rumpfes war in vielen Jahren wiederholt mit Antifouling gestrichen worden, sodass das Unterwasserschiff mit einer anthrazitfarbenen Beschichtung versehen war, unter der sich das Gelcoat befand.

Kratzer am Rumpf

Alle Mittel zum Verspachteln der Kratzer und Abplatzer wiesen in ihren Gebrauchsanleitungen darauf hin, dass die entsprechenden Stellen sorgfältig geschliffen und gesäubert werden mussten, damit das Mittel hielt. Theoretisch ließ sich das leicht sagen, doch in der Praxis war es kaum möglich, schmale Bereiche auf einem mit mehreren Lagen Antifouling versehenen Rumpf bis auf das Gelcoat, der ursprünglichen Oberfläche, von jeder Beschichtung zu befreien.

Anfang März war bereits der Frühling ausgebrochen und die Temperaturen hoch genug, dass die entsprechenden Mittel eingesetzt werden konnten. Mit einem Schleifgerät und Schleifscheiben mit 240er Körnung wurden die schadhaften Bereiche soweit geschliffen, dass ein Teil des Antifoulings verschwand und etwas helles Gelcoat dicht bei den Kratzern freigelegt wurde. Dann kam es zu einem Versuch, die Stellen mit Aceton zu reinigen, doch löste sich dabei Antifouling und wurde auf das helle Gelcoat geschmiert. Mit Alkohol und Spiritus passierte das gleiche. Deswegen erfolgte ein weiterer Schliff mit sehr feiner Körnung, um die hellen Stellen von dem gelösten, darauf gewischten Antifouling zu befreien. Anschließend wurde der Schleifstaub durch Pusten und einem sauberen fusseligen Tuch entfernt.

angeschliffene Stellen

Das schadhafte Gelcoat wurde mit ‘Watertight Epoxy Filler’ von International zugespachtelt. Er war mir von mehreren Bootskollegen empfohlen worden und bestand aus zwei zähen Komponenten, die in der notwendigen Menge sorgsam vermischt wurden, bis eine helle, grünlich bläuliche verstreichbare Substanz entstand. Mit festen Plastikstreifen, die aus einer Kartoffelsalatverpackung geschnitten waren, konnte sie gut aufgetragen und geformt werden. Bei dieser Arbeit wurden Einmalhandschuhe aus dünnem Latex getragen. Mit etwas Spülmittel auf der Innenseite der Fingerspitzen hafteten diese Stellen nicht an der Spachtelmasse und so war es möglich, die an das Boot gedrückte Masse mit den Händen zu glätten.

Ausbesserungen des Rumpfes mit Spachtelmasse. Epoxy Filler

Der als 'schnelltrocknend' bezeichnete Filler brauchte bei nächtlichen Temperaturen knapp über 0° und einer Tageshöchsttemperatur von 10° einen ganzen Tag, um auszuhärten.

Danach wurde seine Oberfläche mit feinkörnigem Schleifmittel angeschliffen. Um erneut Antifouling auftragen zu können, wurden die ausgebesserten Stellen mehrmals mit einem 2K Primer aus der F18 Serie des Bauhaus gestrichen, der kleine Unebenheiten füllte und zusätzlich einen Osmoseschutz bot. Er wurde im wahrsten Sinne des Wortes etwas 'dick aufgetragen', doch sollte das Ergebnis dauerhaft halten. Die drei großzügigen Anstriche mit Primer wurden innerhalb weniger Stunden vorgenommen. Das Material haftete sehr gut am Rumpf.

2K Primer auf den ausgebesserten Stellen

F18 – günstige Produktlinie aus dem Bauhaus

Anschließend wurde der Unterwasserbereich erneut mit Antifouling gestrichen. Wir nahmen diesmal F18 mit Kupfer, das von anderen Bootskollegen als gleichwertig mit dem bisher von uns verwendeten VC 17M von International beschrieben wurde. Jedoch gab es zwei Unterschiede. Einerseits war die 750ml Dose F18 zehn € günstiger als VC 17M. Andererseits war in die teurere Variante erst vor dem Gebrauch feinster Kupferstaub aus einem Beutel hineinzurühren. Der befand sich bereits im F18. Somit ersparte man sich Kupferstaub auf der Haut und möglicherweise in der Lunge. Beide Antifoulings waren vor dem Auftragen lange und sorgfältig zu verrühren, bis eine homogene dünne kupferfarbene Flüssigkeit entstand, die mit Schaumstoffrollen schnell und ergiebig verarbeitet wurde.

Frischer Kupferglanz auf dem Unterwasserbereich

Inspektionsluke zugebaut

28. 8. 2014 © Thomas GadeÜber den Sinn von Inspektionsluken braucht man nicht lange zu diskutieren. Dahinter befinden sich Dinge, die gelegentlich begutachtet und gewartet werden. Im Fall eines technischen Schadens gewährleisten sie, dass die relevanten Stellen erreichbar sind. Umso mehr erstaunt es, wenn eine Werft in ein Boot direkt über der Inspektionsluke zum Tank einen Holzkasten mit integriertem Kühlschrank baut. Wie, bitte schön, kommt man im Bedarfsfall an den Tank, wenn er zugebaut wurde?

Kühlschrank im Boot

Während dieser Wassersportsaison ließ mich mein Boot mehrmals im Stich. Unterwegs ging der Motor aus. Es gab reichlich Vermutungen und Thesen über die Ursache meinerseits und von Bootkollegen. Zuerst nahm ich an, dass der Motor nicht ausreichend gekühlt wurde und eine Einrichtung ihn ab einer bestimmten Temperatur ausschaltete. Der Impeller war seit Jahren nicht gewechselt worden. Er wurde ausgetauscht. Bei der nächsten Fahrt passierte es wieder. Der Motor ging aus.

Vielleicht war der Kraftstofffilter verstopft? Auch er befand sich seit vielen Jahren in seinem Gehäuse und wurde ersetzt. Bei der Gelegenheit lernte ich die Entlüftungsschraube kennen, die noch häufig eine wichtige Rolle spielen sollte. Jedes Mal wenn der Motor erneut ausging, schraubte ich sie heraus und stellte fest, dass der Pegel im Becher des Kraftstoffs stark gesunken war.

Wie kam die Luft in die Treibstoffleitung?

Irgendwas bremste den Kraftstofffluss. Also wurde der uralte Wasserabscheider geöffnet, in dem sich unten eine circa 2 cm bräunliche Pampe angesammelt hatte. Das Boot hatte keinen Kraftstoffhahn. Nach dem Öffnen des Wasserabscheiders war seltsamerweise kein Diesel aus dem Kupferrohr geflossen. Da dessen Öffnung tiefer war als der Boden des Tanks, hätte Diesel ausfließen müssen. Mit einem Bootskameraden diskutierte ich den Sachverhalt. Wir vermuteten, dass das Kupferrohr welches von den Erbauern des Schiffes nicht direkt zum Wasserabscheider geführt wurde, sondern vorher ein waagerechtes, ca. 80cm langes U bildete, das sonst sinnlos erschien, gebremst wurde. Doch schon früh hatte es Überlegungen gegeben, dass im 60 Liter Tank etwas nicht stimmte. Leider konnten wir ihn nicht inspizieren. Wir verwendeten einen Dieselzusatz, der Mikroorganismen im Treibstoff verhindern sollte. Die Flüssigkeit, die beim Motor ankam, war stets transparent und klar mit leichtem Gelbstich, so wie Diesel sein sollte. Daher schien ein Problem im Tank nicht zwingend die Ursache der Motorstopps zu sein.

Beim Ausbau

Mal fuhr das Boot eine halbe Stunde ohne zu mucken und irgendwann ging der Motor wieder aus. Eines Tages bekam ich ihn nicht mehr zum Laufen. Die Batterie schwächelte nach mehreren Startversuchen und ein kleines Motorboot schleppte mich ein paar 100 Meter bis zu meinem Hafen.

So konnte es nicht weitergehen. Ich löste den Treibstoffschlauch vom Motor, verlängerte ihn mit einem halben Meter sauberen Schlauch und blies rein. Aus dem Tank war ein Gluckern zu hören. Dann setzte ich eine Gummipumpe an den Schlauch und betätigte sie oft. Es sollten einige Liter durchfließen, um alle etwaigen Luftblasen, die sich in der Treibstoffzufuhr befanden, mitzuziehen. Erstaunlicherweise förderte die Pumpe keinen Diesel. Daraufhin saugte ich am Schlauch. Im transparenten Endstück hätte ich den Treibstoff rechtzeitig gesehen, um ihn nicht zu schlucken. Doch ließ sich nichts ansaugen. Was war los im Tank?.

Es gab keinen anderen Zugang als den fest eingebauten Kühlschrank auszubauen, in der Hoffnung, dass sich darunter eine Inspektionsluke befand. Im schlimmsten Fall hätte ich die Holzdecke aufsägen müssen. Der Rest des Bootes sollte nicht zu Schaden kommen und in der engen Pflicht dauerte es lange, bis der Kühlschrank ausgebaut war. Überall lagen kleine Styroporflocken herum. Unten tauchte tatsächlich die erhoffte Öffnung auf. Zwischen zwei Styroporplatten lag sogar eine Holzplatte zum Abdecken der Luke. Was hatten sich die Bootsbauer dabei gedacht?

Inspektionsluke unter dem ehemaligen Kühlschrankfach

Endlich konnte der Deckel mit dem Rohr der Treibstoffzufuhr abgeschraubt werden. Es stellte sich heraus, dass ein Metallsieb am unteren Ende von einem glänzenden Schleim umgeben war, der das Sieb verstopfte. Kein Wunder, dass dem Motor die Puste ausging. Er bekam zu wenig Treibstoff.

Ich ließ ein Rohr mit einem Schlauch hinunter auf den Grund des Tanks und saugte mithilfe einer Pumpe den Bodenbelag weg. Eine trübe gelbliche Brühe floss in eine transparente Flasche und am Boden setzte sich eine dunkelbraune Schicht ab. Nach einer Weile schien das Gröbste abgesaugt worden zu sein. Im transparenten Schlauch war sauberer Diesel.

Verstopftes Sieb am Treibstoffrohr

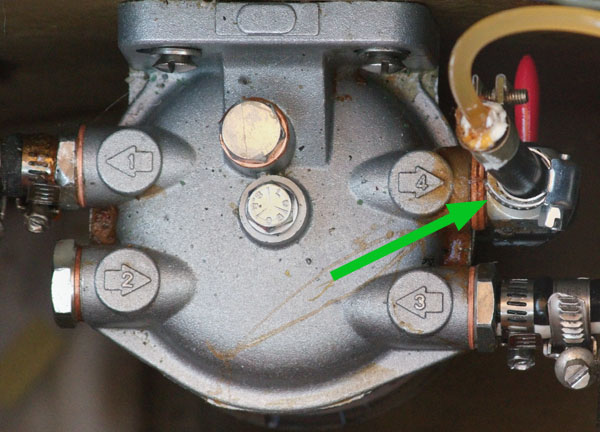

Das Treibstoffrohr mit Sieb wurde mit einer Nitroverdünnung gereinigt und erneut an seinen alten Platz montiert. Um Nägel mit Köpfen zu machen, ersetzte ich den alten Wasserabscheider gegen einen neuen mit austauschbarem Filter und Schauglas zur Kontrolle des Diesels. Mit der Gummi-Kraftstoffpumpe saugte ich am Schlauchende, das direkt mit der Pumpe am Motor verbunden werden sollte, solange, bis Diesel austrat und befestigte ihn danach an seinem vorgesehenen Platz. Die Lüftungsschraube am Kraftstofffilter wurde ein Stückchen heraus gedreht. Dann pumpte ich mit dem kleinen Hebel an der Kraftstoffpumpe, bis aus der Entlüftungschraube Diesel austrat und schraubte sie zu. Das wiederholte ich mit der Entlüftungschraube an der Einspritzungspumpe.

Der Motor wurde gestartet. Er sprang an und nach mehrmaligem hin und her Schiebens des Gashebels lief er konstant auf den eingestellten Drehzahlen. Es war abends und die anderen Bootseigner waren bereits zuhause, so dass der Motor unbeanstandet eine knappe Stunde laufen konnte. Niemand beschwerte sich. Im Boot sah es aus wie Sau und stank nach Diesel. Mehrere Mülltüten brachte ich zum Auto, das wenige Tage zuvor beim TÜV war und deswegen ungewöhnlich leer und sauber war. Das Boot sorgte dafür, dass dieser angenehme Zustand nicht lange erhalten blieb.

Letzte Fahrt vor dem Slippen ins Winterlager

25. 10. 2014 / Thomas GadeAuf meinem Boot trete ich die letzte Fahrt dieses Jahr an. Freundlicher Sonnenschein wäre schön, jedoch verläuft sie an diesem diesigen, nasskalten Tag etwas ungemütlich. Nur zwei weitere Boote sind unterwegs. Ein Graureiher fliegt tief vorbei und auf einem treibenden Baumstamm, einer Barriere zu dem gesperrten Gewässerabschnitt Kleine Malche, stehen Kormorane und trocknen ihre Flügel. Die kleine Fähre Speedy bringt Leute von der Insel Maienwerder zum Fähranleger im Saatwinkel. Die Fähre Odin I von der Insel Valentinswerder erscheint ebenfalls und fährt wegen der diesigen Sicht mit eingeschalteten Navigationslichtern.

Durch die Fahrt soll der Dieselmotor von Yanmar warm werden, damit ein Thermostat den Durchfluss des Kühlwassers durch den Motorblock freigibt. Gleich nach dem Anlegen und Festmachen wird die Haube des Motors weggeklappt und das Seewasserventil geschlossen. Der Deckel des Wasserfilters wird abgeschraubt und bei laufendem Motor rund 2 Liter Frostschutzmittel eingefüllt, das der Yanmar 2GM in sich hineinpumpt. Sobald am Kühlwasseraustritt Frostschutzmittel herausfließt, wird der Motor gestoppt, der Deckel des Wasserfilters aufgeschraubt und das Seewasserventil wieder geöffnet. Wenn man weiß, wie es geht, ist es einfach.

Graureiher und Kormorane

Der Frischwassertank wird fast leer gepumpt und Frostschutzmittel eingefüllt, damit in den Schläuchen und in der Pumpe kein Schaden durch Frostbildung entsteht. Das Verfahren erspart mir im kommenden Frühjahr das mühselige Ansaugen des Wassers bis die elektrische Pumpe einen kontinuierlichen Wasserfluss erzeugt. Statt Frostschutzmittel kippen andere Bootskollegen zwei oder drei Flaschen Schnaps in ihr Frischwassersystem. So oder so wird der Tank zum Beginn der nächsten Wassersportsaison gründlich gereinigt. Gleiches findet mit der Seewasserpumpe statt, die eine Heckdusche versorgt. Dabei fällt mir auf, dass die Schlauchschelle am Ventil lose sitzt. Nicht gut; der Schlauch hätte abrutschen können. Die Handhabungen zum Ein- und Auswintern sind zugleich Inspektionstermine.

Noch drei Gänge zum Auto und das Boot ist nahezu leer bis auf seine Taue, Ketten und Anker und ein paar andere Dinge, die in den kommenden Monaten an Bord bleiben dürfen. Doch die Polster und Textilien bedürfen der Reinigung und werden anschließend in geheizten Räumen gelagert. Das Auto ist voll und das Boot liegt fast 10 cm höher im Wasser. Es ist erstaunlich, wie viel die ausgeräumten Sachen wiegen. Lebensmittel, Getränke, Handtücher, Decken, Kleidung, Bücher, drei kleine Stoffbären und ein paar weitere Dinge. Später wird alles in die Wohnung hoch getragen, um das leere Auto gleich wieder mit Teilen eines Holzgestells, zwei Winterplanen und Böcken für den Trailer zu beladen. An solchen Tagen braucht man kein zusätzliches Fitnessprogramm.

Motorausfall durch Luft in der Treibstoffleitung

6. 10. 2015Mitten in der Fahrrinne fiel der Motor aus und das Boot trieb steuerlos. Glücklicherweise war gerade kein Binnenschiff oder Fahrgastschiff in Sicht. Der Motor ließ sich nach einer Weile wieder starten und der Schub reichte aus, um das Boot in Ufernähe zu bekommen, bevor er wieder ausging. Die Ursache war unklar.

Im vorigen Jahr gab es ähnliche Probleme. Als Ursache waren im Dieseltank Mikroorganismen erkannt worden. Sie hatte am Boden des Tanks Bioschlamm gebildet hatte, der schließlich das Sieb des Ansaugröhrens verstopfte. Mithilfe einer Pumpe und Schlauch (eigentlich für Altöl) war der Diesel abgesaugt werden. Was zutage gefördert wurde, war aber kein sauberer Treibstoff, sondern eine schlammige Brühe. In den Kanistern setzt sich der Schleim am Boden ab. Der darüber liegende Diesel wurde durch Filter in andere Kanister umgefüllt. Zum Hemmen der erneuten Besiedelung durch Mikroorganismen wurde Grotamar hinzugegeben. Zum Nachtanken erfolgte ein Umstieg auf C.A.R.E Diesel oder - falls nicht erhältlich - auf Aral Ultimate oder Shell V-Power ohne Biodieselanteil.

Zusätzlicher Treibstoffhahn am Dieselfilter. Durch das Schließen bei Nichtbenutzung der Heizung wird Ansaugen von Luft durch ihren Treibstoffschlauch vermieden.

Eigentlich war das Problem gelöst, doch immer wieder ging der Motor nach relativ kurzen Strecken aus. Mehrmals waren ein Filter am Motor und die Einspritzpupe zu entlüften. Mit der Zeit entwickelte der Skipper eine Routine und bekam das mithilfe einer großen Spritze und einer Flasche mit Diesel in wenigen Minuten hin, aber nur, wenn er alleine an Bord und niemand im Weg war. Das nervte und erschütterte das Vertrauen in das Boot. Wie kam die Luft in die Treibstoffleitung? Es war wie verhext! In den Jahren davor war das nicht passiert.

Der Fall wurde im Hafen diskutiert. Man guckte gemeinsam, doch niemand erkannte die Ursache. Dabei lag sie auf der Hand! Vom Vorfilter führte ein Treibstoffschlauch zum Motor und ein dünner zur Webasto-Standheizung. Nach dem Verstopfen des Ansaugröhrens im Dieseltank durch Bioschleim hatte die Treibstoffpumpe im Vorjahr Diesel aus dem dünnen Schlauch zur Heizung zurück gesaugt und ihn allmählich geleert. Danach kam nur noch Luft. Da die (überflüssige) Heizung nie gebraucht wurde, fiel das nicht auf. Zwischen dem Dieselvorfilter und Schlauch zur Heizung wurde ein Treibstoffhahn (10 €) eingebaut. Ein Standardhahn vom Moped passte. Gelegentlich wurde seitdem auch Heizung in Betrieb genommen, damit sie selbst Diesel ansaugte und den dünnen Schlauch füllte. Der Motor lief wieder wie eine Eins.

Kommentar:

Björn, 6. 10. 2015

Gibt es dafür Rückschlagventile?

Jens, 6. 10. 2015

Sicherlich wurde der Treibstoffschlauch der Standheizung erst allmählich leer gezogen. Deshalb sollte man sie auch im Sommer mindestens einmal monatlich für einige Minuten laufen lassen, um frischen Treibstoff in den Schlauch zu saugen. Im heißen Sommern vergißt man das.